안녕하세요. 사업하는 철학자입니다.

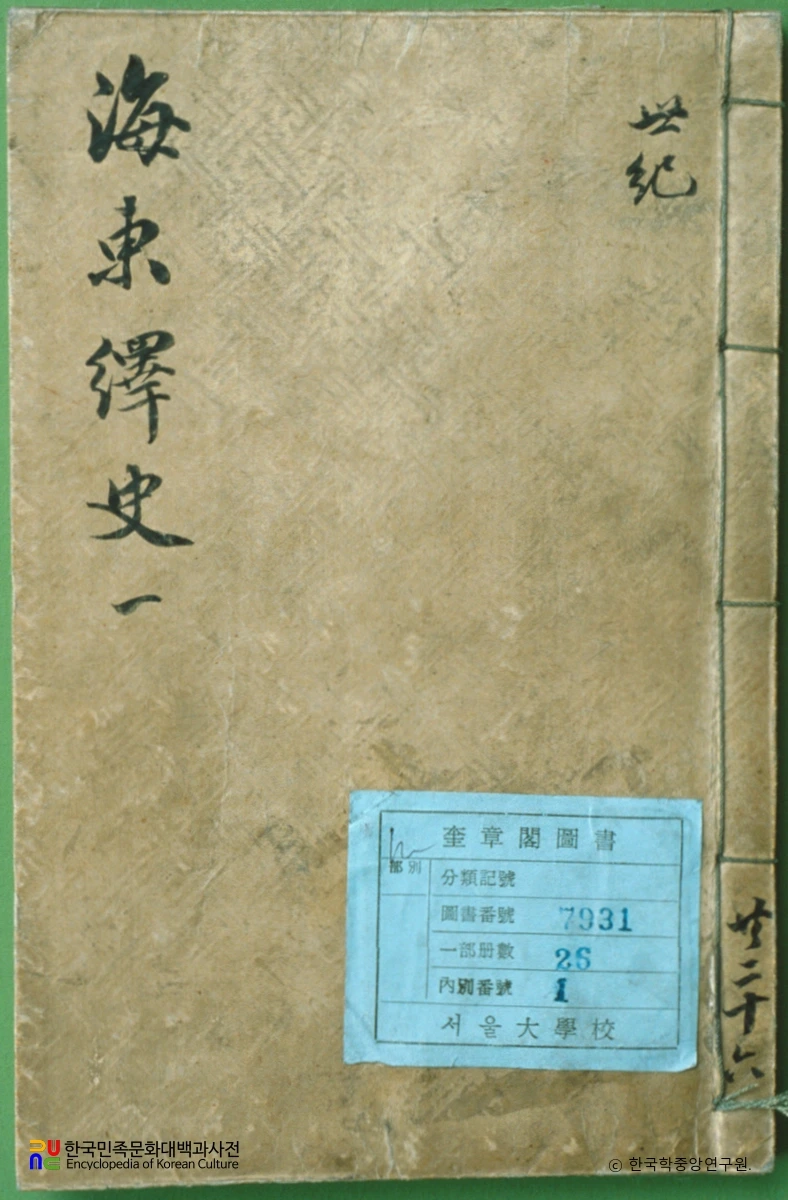

주요 한국 문집 중 하나인 『해동역사』를 알아보고, 그 서문 원문과 해석 살펴볼게요.

내용이 길어서, 소개와 서문을 나누어서 작성할게요.

최초로 개인에 의한 사찬물로서 편찬된 『해동역사』는 국내에서 널리 유포되었을 뿐만 아니라 중국에까지 소개되며, 한국사를 연구하는 학자들에게 좋은 자료집 내지 입문서가 되었습니다.

본서는 세 가지 판본으로 간행되어 널리 보급되고 있습니다.

국립중앙도서관에 필사본(71권 26책)인 원편이 소장되어 있습니다.

『해동역사(海東繹史)』 소개 요약: 성질, 특징, 한계

『해동역사』는 조선후기 실학자 한치윤(韓致奫)이 단군 조선으로부터 고려시대까지의 사실을 기전체로 서술한 한국통사, 역사서입니다.

관료적인 편찬방법을 탈피하고, 역사와 지리의 합일을 꾀한 것이 특징입니다.

숙신씨(肅愼氏)를 별개로 다루었다는 것 또한 주요 특징입니다.

『해동역사』는 안정복(安鼎福)의 『동사강목(東史綱目)』, 이긍익(李肯翊)의 『연려실기술(燃藜室記述)』과 함께 조선 후기 실학자의 3대 역사서로 평가됩니다.

이 문헌들은 조선 후기 실학자의 역사관을 엿볼 수 있고, 그로부터 당대의 사회경제상을 파악할 수 있는 주요한 역사서인데요.

『해동역사(海東繹史)』는 중국과 일본의 방대한 사료를 모아 분석하고, 우리나라의 문헌과 비교하여 외국 자료의 오류를 바로잡으려 노력하여, 우리나라의 역사를 귀납적으로 도출했고, 자신의 생각을 풀어 쓰며(안설, 按說) 저자의 해석을 담았습니다.

중국, 일본의 자료도 참고했지만, 안정복(安鼎福)의 『동사강목(東史綱目)』, 정약용(丁若鏞)의 『강역고(疆域考)』의 영향도 크게 받았습니다.

한편, 동아시아 한, 중, 일 삼국의 문화적 교류를 강조하여 설명하고, 서민의 문화를 정리했다는 점은 중요한 가치를 지닙니다.

그러나, 저자가 자료 검증을 치열하게 했음에도 불구하고, 일부 위서(僞書)를 판별하지 못했다는 점, 중국과 일본의 자료를 활용하여 서술하는 과정에서 왜곡이나 오류를 걸러내지 못했다는 점 등에서 비판적인 평가를 받기도 합니다.

『해동역사(海東繹史)』 소개

『해동역사』는 한치윤(韓致奫)과 그의 조카 한진서(韓鎭書)가 약 20년에 걸쳐 완성한 우리나라의 통사(通史)입니다.

단군조선부터 고려시대까지의 역사를 다루고 있습니다.

이 책은 종래의 관찬사서(官撰史書)들이 취한 관료적인 편찬방법을 탈피하고, 역사와 지리의 합일을 꾀하였다는 특징이 있습니다.

한치윤이 죽기 10여년 전부터 지은 본편(本篇) 70권과, 조카 한진서(鎭書)가 마무리짓지 못한 지리고(地理考)를 보충한 속편(續篇) 15권을 합쳐, 모두 85권입니다.

세기(世紀)·성력(星歷)·예(禮)·악(樂)·병(兵)·형(刑)·식화(食貨)·물산(物産)·풍속(風俗)·궁실(宮室)·관씨(官氏)·석 (釋)·교빙(交聘)·예문(藝文)·인물·지리 등으로 역사를 분야별로 나누어 집중적으로 서술했습니다.

또한, 흔히 안 다루던 숙신씨(肅愼氏)를 별개로 다룬 점 등이 모두 높이 평가됩니다.

*숙신:

숙신은 기원전 6~5세기 중원 북계를 비롯한 산둥반도 및 만주 동북부 지역에 살았던 종족이다.

식신(息愼)·직신(稷愼)이라고도 하며 조선이라는 왕조명을 갖기 이전에 고조선인들을 부르던 호칭으로도 보기도 한다.

숙신의 후손으로는 한(漢)대의 읍루(挹婁), 후위(後魏)대의 물길(勿吉), 수·당대의 말갈(靺鞨), 발해 멸망 후의 여진(女眞)이 꼽힌다.

부여에 살던 읍루족의 후손인 물길이 부여를 멸망시키고, 농안지역에 이주한 물길-말갈계 집단이, 고구려 멸망 이후 발해를 건국하는 주요 세력이 된다.

저술 목적

종래의 한국사가 엉성하고 조잡하게 편찬되어 이를 바로 잡고, 객관적인 한국사의 참모습을 찾기 위함이 책의 찬술 동기입니다.

고증학적인 방법으로 역사 연구에 매진한 인물인 청나라 마숙(馬驌)이 찬술 한 『역사(繹史)』를 모범으로 하여, 우리나라(海東)의 역사, ‘해동역사’라 했습니다.

마숙의 저서에 비견될 만한 우리나라(海東)의 『역사』를 짓고 싶다는 한치윤의 바람이 드러나는 서명입니다.

이러한 제목으로부터, 『해동역사』가 한치윤이 청의 고증학에 많은 영향을 받았음을 보여줍니다.

안정복(安鼎福)의 『동사강목(東史綱目)』이 주자(朱子)의 『자치통감강목(資治通鑑綱目)』을 본떠서 한국사의 강목을 꾸민 것과 유사하지요.

체재

체재는 세기(世紀), 지(志), 고(考)로 구성되어 있습니다.

총 80권 중에서 70권은 한치윤이 지었고, 한치윤 사망 이후에 한진서가 지리고(地理考)에 해당하는 15권을 보완하여 완성하였습니다.

기전체(紀傳體)와 강목체(綱目體)를 일부 채용하기는 했지만, 대체로 기전체라고 평가합니다.

*기전체:

기전체는 인물을 중심으로 서술하는 방식으로 동아시아 한자문화권의 전통적 사서(史書, 역사책) 서술방식 중 하나이다.

동아시아 한자문화권의 많은 국가 공인 역사서가 기전체로 작성되었기 때문에 정사체(正史體)라고도 부른다.

사마천이 집필한 《사기》가 최초의 기전체 사서이다. 이를 모범으로 삼아, 이후 중국의 정사인 '이십사사(二十四史, 한나라 사마천의 사기부터 청나라 건륭제의 명에 의해 편찬된 명사까지, 중국의 역대 왕조에서 공인된 정사 24권을 총칭한다)'는 모두 기전체로 기록되었다.

한국에서도 이 형식을 받아들여 정사인 삼국사기와 고려사가 기전체의 형식으로 작성되었다. 일반적으로는 후임 왕조가 전임 왕조에 대한 국가 공인 역사서를 기전체로 펴내는 방식으로 진행되었다.

*편년체:

편년체는 연도에 따라서 각 연 / 월 / 일에 일어난 사건과, 그 전말을 시간의 순서에 따라서 오래된 사건에서 새로운 사건 순서대로 계속해서 늘어놓아 기록하는 방법이다.

대표적인 편년체 역사서로 《자치통감》이 있다. 《고려사절요》와 《조선왕조실록》도 기본적으로는 편년체를 썼다. 그러나, 세종실록처럼 재위 기간이 길고 사료가 너무 방대해서 편년체로는 도저히 다 수용할 수 없을 경우에는 《세종실록지리지》처럼 다른 방식을 조금씩 혼합하긴 했다.

여러 문서에 사건이 분할되어 실리게 되므로, 여러 기전을 대조해 봐야 사건의 윤곽을 그리고 시대의 순서를 알 수 있는 기전체와는 달리, 편년체 사서는 단지 한 번 읽는 것 만으로 사건의 전후 관계를 쉽게 알 수 있다.

*강목체:

편년체에서 파생된 강목체는, 편년체처럼 역사를 시간 순서대로 서술하는 것은 같으나, 내용을 분류하여 일종의 제목 역할을 하는 강(綱)을 두고, 세부 사항은 목(目)으로 정리하여 서술하였다. 또한 역사적 사실을 서술할 때 정통성을 구별하고 포폄(褒貶, 칭찬하고 꾸짖음)을 밝히는 것을 중요하게 여겼다. 이를 위해 상세한 범례를 작성하는 것도 특징이다.

주희가 쓴 《자치통감강목》에서 시작되었다.

서술 방식

『해동역사』의 원문은 모두 외국 사료를 취해 엮은 한국 통사이고, 여기에 편찬자의 의견과 교감(校勘)이 붙는 형식으로 작성되었습니다.

‘술이부작(述而不作)’을 원칙으로 했지만, 자료의 배열에 저자의 주관이 개입되었습니다.

또한, 기사에 오류가 있으면 수정하고 자신의 의견을 서술해두는 방식을 썼기 때문에, 한치윤의 역사의식도 드러납니다.

*술이부작(述而不作):

기술하되 짓지 않다.

논어 술이(述而)편에 나오는 말로, 공자가 자신의 저술이 옛일을 따라 기록했을 뿐 스스로 창작한 것은 아니라고 설명한 말이다.

중국, 일본 서적에서 우리나라의 사실(史實)에 대한 기록들을 모두 채록하고, 이를 종류별로 나누어 조목을 만들어 서술했습니다.

이처럼 여러 서적을 기반으로 책을 만들었다는 것으로부터, 당시 우리나라와 중국, 일본 간의 문화적 교류가 활발했다는 것을 유추할 수 있습니다.

한치윤은 약 550종의 서적을 참고하였습니다.

참고문헌이 책 앞부분에 기록되어 있습니다.

중국의 사서는 상서(尙書), 모시(毛詩) 등 약 520종이고 일본 사서는 22종인데, 본문에서 인용했지만 서목에 빠져 있는 문헌도 몇 편 있습니다.

한계

한국의 역사를 귀납적으로 객관화시켰다는 데 특색이 있고, 저자 나름의 역사 해석과 고증을 시도한 데에 큰 의의가 있습니다.

그러나, 객관적이고 실증적인 측면에서 편찬되었기 때문에 그 결함도 적지 않습니다.

예를 들어, 분석을 하며 잘못을 바로잡기는 했으나, 사료 비판이 제대로 되지 못한 외국의 자료를 그대로 담아, 잘못된 서술 내용이 많고, 한국사의 기년(紀年)까지도 중국 중심으로 삼았다는 점 등입니다.

저자 한치윤

한치윤(1765∼1814)은 1765년(영조 41) 서울에서 출생한 남인(南人) 계열의 학자입니다.

본관은 청주(淸州)이고, 자는 대연(大淵), 호는 옥유당(玉蕤堂)입니다.

현재 전하는 저작은 『해동역사』 뿐입니다.

25세가 되던 해인 1789년(정조 13) 진사시에 합격했지만, 문과에는 응시하지 않았습니다.

형 한치규(韓致奎)가 4살 밖에 되지 않은 아들 한진서(韓鎭書)를 남기고 세상을 떠나 가세가 기울어진 데다가 남인 계열의 신분으로는 과거 합격을 보장하기도 어려운 상황이었기 때문입니다.

대신, 그는 젊은 시절에 시문(詩文)으로 이름을 날리며, 북학파(北學派)에 속하는 유득공(柳得恭), 김정희(金正喜), 홍명주(洪命周) 등과 가깝게 지냈습니다.

1799년(정조 24), 서장관(書狀官)으로 청 사행에 참여한 족형(族兄) 한치응(韓致應)을 수행하여 청에 다녀왔습니다.

이때 그는 청의 선진문물을 살펴볼 수 있었고, 이 경험은 그의 학문과 사상에 큰 영향을 끼쳤다.

귀국 이후 청에서의 견문을 담은 『연행일기』를 지었는데, 현재 남아있지는 않습니다.

한치윤은 순조 즉위 후 어느 시점부터 10여 년 동안 『해동역사』 집필에 매진했습니다.

그러나 결국 완성하지 못한 채로 1814년(순조 14) 50세의 나이로 세상을 떠났고,

그의 조카 한진서는 한진서는 숙부의 초고를 편집하고 추가로 자료를 모아 보완하는 한편, 숙부가 마무리짓지 못한 「지리고(地理考)」를 약 10년에 걸쳐 완성하였습니다. 그가 서문을 쓴 1823년(순조 23) 2월 1일에 책이 완성된 것으로 추측됩니다.

한치응이 쓴 한치윤의 묘지(墓誌)에서는, 그가 세속의 얄팍한 영화에 마음을 두지 않았으며, 책 모으는 것을 좋아하여 중국과 우리나라의 서적 수천 종을 보유했다는 서술이 있습니다.

『해동역사(海東繹史)』 구성-세기, 지, 고

객관적인 찬술을 위해 중국의 사서 523종, 일본의 사서 22종과 한국의 기본서 등 550여 종의 인용서를 참고로 했습니다.

체재는 정사체(正史體)인 기전체를 따랐으나, 표(表)는 생략했습니다.

편찬 방법은 고대에서 고려까지의 왕조를 세기(世紀)로 삼고, 지(志)와 전기(傳紀)를 덧붙였습니다.

전기는 인물고(人物考)라 하며, 속편을 저술한 한진서도 속편을 지리고(地理考)라 하여 본편의 지와 구별했습니다.

그러나, 기전체인 점에서 ‘지리지‘라고 해야 타당합니다.

‘지’ 부분은 한국의 문화사적인 발달 상황을 볼 수 있도록 객관적으로 편찬됐다는 데 의미가 있으며, 속편의 지리고는 고증면에서 우수함을 보이고 있다고 평가됩니다.

- 권 1∼16: 세기(世紀) : 역대 왕조를 연대순으로 서술

세기(世紀)에서 역대 왕조를 연대순으로 서술하였습니다.

동이총기(東夷總記)에서 우리가 동이 문화권에 속하며, 문화가 매우 높은 수준이었음을 강조합니다.

단군조선에 대한 설명에서, 『고기(古記)』의 기록에 대한 불신을 나타내며 건국사실을 매우 간략하게 정리하였습니다.

상대적으로 중국 사서에 기자조선 기사가 많아, 『해동역사』의 관련 서술도 매우 상세합니다.

이후, 위만조선, 삼한, 예맥, 부여, 옥저, 사군(四郡)에 대한 서술이 이어집니다.

삼국시대는 고구려, 백제, 신라의 순으로 기록되었는데, 『삼국사기』의 신라 위주 서술에서 탈피했다는 점은 『해동역사』에서 주목할 부분입니다. 뒤의 인물고(人物考)에서도 고구려 22인, 백제 30인, 신라 20인을 수록하였습니다.

삼국시대 이후, 통일신라를 따로 설정하지 않고, 발해를 독립된 세기로 구분한 것 또한 그 특징입니다.

고려시대 서술은 『고려사』에서 누락된 사실을 많이 보충했습니다.

또한, 『고려도경(高麗圖經)』 등에서 『고려사』와 다른 사실이 있으면, 『고려사』를 근거로 하여 수정하기도 했습니다.

별도로 여러 작은 나라들을 분류해두었는데, 여기서는 가야(加羅), 임나(任那), 탐라(耽羅), 태봉(泰封), 후백제(後百濟), 휴인(休忍), 비류(沸流), 정안(定安) 등에 대해 서술하였습니다.

『해동역사』는 지(志)가 가장 많은 분량을 차지합니다.

총 85권 중에서 지가 43권이며, 그 중에서도 교빙지와 예문지가 반 이상입니다.

예문지의 경우는 서법(書法), 비각(碑刻), 회화(繪畵) 등의 분야에서, 우리나라와 중국, 일본의 문화 교류에 대한 설명이 많습니다.

- 권 17: 성력지(星曆志)

- 권 18∼21: 예지(禮志)

- 권 22: 악지(樂志)

- 권 23: 병지(兵志)

- 권 24: 형지(刑志)

- 권 25: 식화지(食貨志)

- 권 26∼27: 물산지(物産志) : 우리나라의 의식주 재료와 약재, 문방구, 화초 등에 대한 소개

- 권 28: 풍속지(風俗志)

- 권 29: 궁실지(宮室志)

- 권 30∼31: 관씨지(官氏志)

- 권 32: 석지(釋志)

- 권 33∼41: 교빙지(交聘志)

- 권 42∼59: 예문지(藝文志)

이밖에 지의 특징은 국가제도 뿐 아니라, 풍속과 방언, 민간 가옥과 같이 백성의 생활에 대한 내용을 많이 기술하였다는 점입니다. 또한 상업과 국방에 대한 관심도 크며, 물산지에서는 품질과 상업적 가치, 그리고 대표산지까지 상세하게 서술하였습니다.

교빙지와 병지에서는 해양 방어에 대한 중요성을 강조하였고, 특히, 왜구, 왜란에 대한 서술에서 일본에 대한 적대적인 시각을 드러냈습니다.

마지막으로, 고(考)는 고증에 역점을 둔 부분입니다.

- 권 60: 숙신씨고(肅愼氏考)

- 권 61∼66: 비어고(備禦考)

- 권 67∼70: 인물고 : 고구려 22인, 백제 30인, 신라 20인

- 속편 15권: 지리고

인물고에서는 백제 사람이 30인으로 가장 많습니다.

우리나라 사람들이 해외에서 얼마나 활약했고, 해외에 어느 정도로 알려졌는지가, 수록 대상 인물을 선정하는 원칙이었기 때문에 나타난 결과입니다.

한진서가 서술한 지리고는 숙부인 한치윤의 서술 방식과 다릅니다.

한치윤이 자료와 자신 관점인 안설 중심의 기술을 했다면, 한진서는 결론부터 제시하고 자료와 안설을 덧붙였습니다.

한진서가 지리고에서 다룬 내용은,

백제의 위례성을 직산(稷山)이 아니라 한양(漢陽)과 광주(廣州)라고 비평하여 정정해 비정한 점, 발해 발상지인 동모산(東牟山)을 영고탑(寧古塔) 부근으로 서술한 점, 고려시대 윤관(尹瓘) 9성(九城)의 위치를 두만강 남쪽으로 비정한 점 등이 있다.

방대한 저서입니다.

저자가 이러한 방대한 작업을 할 수 있었던 것은 당시의 시대적 상황과 긴밀한 관련이 있습니다.

편찬 당시는 실학(實學)의 학풍이 선각된 학자와 사상가들에 의해 개진되고 있었고, 경사(經史)만이 아니라 폭넓은 학문 분야가 개척되고 있었습니다.

또한, 이미 편찬됐던 ≪동국문헌비고(東國文獻備考)≫에서 다양한 내용이 취급되었고,

한치윤이 연경(燕京)에 머무르면서 직접 경험한 청나라의 다양한 문물과 폭넓은 연구 경향에 자극받은 것입니다.

이 책은 당시 유행되고 있던 백과사전과 같은 유서(類書)의 일종으로 볼 수도 있으나, 편찬 동기가 기전체에 의한 찬술이었다는 점에서 역사서로 분류하는 것이 타당하다고 분석됩니다.